A(Alter):您之前被大众所熟知的是您在商业摄影领域内的成就,商业摄影经历是否对您的观念和技法上是否产生哪些影响和帮助呢?

Z(周裕隆):商业工作有很多技术方法和思考方法,也有一些习气。开始我做创作的时候对这些习气很抵触,希望脱离它们,后来发现没必要,那恰恰是我的长处,拿来用也挺好的。不要刻意去想技术是商业还是非商业的区别。说到底商业和非商业不过是付款方式上不同而已。这么想反而简单了。

A:是什么契机让你想创作自己的东西?

Z:没有具体的契机。每个人都有想表达的东西吧。讲话也好,文字也好,我一直有通过绘画或者图片想要表达的东西。后来做商业久了,有了一定的资本和时间,就渐渐尝试拍自己从前想拍的东西。我手边总有一个本子,记录想要做的东西,这习惯好多年了。小时候就想成为艺术家,真的,但当时对这行一无所知,只是单纯喜欢。那时候父母都希望孩子学好数理化嘛,所以很不支持。我就趁他们上班不在家的时候偷偷画画。现在回看,可能正因为当时的阻碍成了动因。

A:您的创作受到哪些摄影艺术家或者流派的影响?

Z:很多,不同时期有不同的影响,是线性的。在北京的时候,上世纪九十年代,王府井外文书店和中国图书进出口总公司能看到外文画册,束之高阁的。那个时候没钱,网络也不发达,画册翻了不少,但局限性很大,认为摄影就是布列松、埃维顿、罗伯特弗兰克、马克吕布,认为伟大的摄影都是黑白照,都是纪实。后来展览看得多了,书也多了,才慢慢打开眼界。所以我是“开化”得比较晚的,早期热爱传统,当你去打破它的时候,很难,但也很爽。时刻警惕吧,让自己不要固步自封。艺术环境很重要——大环境。

A:这些对您产生的“影响”有什么变化吗?你怎样看待“原创”这一概念?

Z:每个人都是在不经意间被影响的,永远没有绝对的原创,都有脉络,有的很清晰,有的很多元。其实对我影响比较大的是摄影史,它会梳理一个特别清晰的线索,摄影跟绘画的关系,跟当代艺术的关系。以前看不懂,长大一点回头看,很多没明白的都明白了。

A:在这种影响之下,您独一无二的是什么?

Z:经历。每个人都是独一无二的,每个个体都是特别的。但没有绝对意义上独一无二的作品,正因为作者不同,表达也会不同,前提是那是否来自作者真实的表达。

A:您如何看待创作的主观和客体之间的关系?照片呈现出来的是客观的吗?

Z:不是。它是各种主观的叠加。作者不可能独自做到所谓的“客观”。当作者的“主观”与观看者的“主观”产生共振的时候,才会形成“客观”,一种属于两者之间的“客观”。

A:当代摄影最大的两个命题,时间性和空间性,您是怎么样去诠释这两个点?

Z:我不太确定问题中这两个命题的所指。在我看来,时间性不需要诠释,摄影的时间性是它的母体,在拍摄的时候已经存在,而且会逐渐堆叠。空间是一个降维的过程,三维降二维的一个技术手段吧,带有某种美学认识的纯技术手段。我觉得重要的不是时间和空间。而是它们交织成的故事,我更喜欢故事之外的想象空间,这是我在乎的东西。照片的呈现方式也重要,就是说它被如何阅读。手机屏幕、画册、展厅里的墙面或投影,甚至更多五花八门的呈现,都会产生新的空间关系。这是另一层面的空间,在所谓的“降维”之后重新升成观者和作品之间的场域,就是你跟他之间的距离感,是“空气”,是一种“呼吸”感,所以呈现方式也是作品的一部分。照片不应该局限在二维上,他本来有更多更开放的可能性。时间应该也有两个层面,一个是照片的表述时间,另一个是这张照片经年之后,它自身产生的作为物质的新的时间。

A:您的作品大多与历史重现的形态去进行一些思维的输出,但关注的点各不相同。请问您“重现历史”的初衷是什么?这其中是否存在某种共性?

Z:首先我并没有重现历史,历史无法被“重现”。如之前聊的,我的表达都是主观的,历史只是一个背景题材。而且我从来不认为我们所知的历史就是正史,就是真理,就是可信的,我从来不这么认为。这正是触动我的。拿历史故事和历史的画面来呈现我的作品,就是我感兴趣的。所有的“信史”,都是不可“信”的,它只是暂时为我们所用而已。我尽量把话说得准确。相反,我反而觉得历史传说,玄幻故事、神话传说,才是最接近我们人类本源的东西。我常说,我们现在能够看到的历史不过是一个筛选后的结果,所以从科学的角度,去做考古,去做探测,然后去做分析,这些东西是在渐渐抽丝剥茧后呈现历史本来的面貌。我们无限接近真实,却永远达不到真实。历史真正有趣和有价值的地方,是那个未达到的和未认识到的想象空间,那个才是历史最有意思的地方,而那个东西恰恰是不被证实的地方。就像写毛笔字一样,写下的是实空间,是黑色部分,但其实你看到的并不是字本身,而是由无数的空白组成的。我觉得最有趣的地方是这个虚的部分,虚空间,留白。那里充满了想象力。人类的想象力,才是最有诗意最浪漫的地方,那是我的趣味。

《山海经》系列 / 2008-2012

Z:我喜爱古典主义的东西,这让我受益匪浅,加上商业拍摄技术的训练,就变成我现在作品的样子。

《1912》系列/ 2010-2013

A:那您未来的创作方向是怎样的?

Z:走一步看一步。

《上苍保佑超级明星 No.10》/ 银盐工艺 / 2021

A:《上苍保佑超级明星》这组作品,您似乎忽略了人物个体属性,你如何定义“超级明星”这个称呼?

Z:每个人都是超级明星。当“个体”在群体中放大的时候,就成了明星。这个系列选择的是众所周知的人,有政治界也有文艺界的,弱化了人设。他们的标签会被观看者重新解读出来,他们会变得模糊而平等。不论“个体”是否被放大,人性都没有什么不同。

《上苍保佑超级明星 No.04》/ 银盐工艺 / 2021

A:创作过程中是否有一些瞬间带给您较为深刻的感触,或是与您的创作初衷相契合呼应?

Z:于我而言,这套东西的好玩之处在于现场,画面渐渐显现的瞬间,在虚空中形成了一个白色的背景,它是一张立体的“纸”,而且是在不停变换的纸,影像从无到有,再到无,就是这样一个过程。这些图像并无实处可落,一直在变化中,当“纸”没有的时候,像还在吗,或许它投射到了虚空当中?在宇宙的尽头?我们所感知到的是实际存在的像吗?而这一切又随着画面的消失而灭迹。

《上苍保佑超级明星 No.14》/ 银盐工艺 / 2021

A:在《上苍保佑超级明星系列中》,您采用了烟雾呈像并进行拍摄的手法,通过这一呈现方式,您希望探寻的是什么?

Z:我一直在讨论某种不可信、不可驻留的东西,某些影响我们的事物以及他们的“无常”。

《牺牲者 No.1013》/ 艺术微喷 / 2019

A:您的《牺牲者》系列作品中,呈现了许多历史人物逝去时刻的场景,十分丰富,请问您是以怎样的标准进行人物选取?

Z:《牺牲者》系列中也都是“超级明星”,耳熟能详的人。

《牺牲者 No.130》/ 艺术微喷 / 2019

A:通过这一系列作品,您希望探寻与讨论的是什么?

Z:太宰治在他的作品《斜阳》里说:“世间最美丽的就是牺牲者。”其实我们都是牺牲者,我们既是躺着的,也是那个站着的。“站着”和“倒下”二者之间的对立统一是我想讨论的问题,包含很多层面上的,立与不立之间的关系 。

A:在《牺牲者》系列众多作品中,有哪些您印象比较深刻的特殊选题么?

Z:有一幅作品,叫《阿克缇安之死》,来源于古希腊神话,说阿克缇安和兄弟们去打猎,休整的时候独自一人到树林里转悠,结果不小心撞见了女神阿尔忒弥斯正在洗澡,女神很生气,就把阿克缇安变成了一只鹿,阿克缇安跑啊跑,最终被自己的猎手兄弟们当成猎物,被自己的猎犬咬死了。这组片子是在美国拍的,是个关于死亡、谋杀、种族的课题,它可以指向个体,也可能指向群体,甚至包括当今的世界格局。有意思的是2019年拍完之后,2020年新冠疫情来了,世界发生了巨变,今天再看这张作品,它似乎产生了新的解读。但我希望它更接近人性本身,因为“人性”的问题,也是“人类史”的问题。死亡的当事人不管是鹿还是人,都是某种社会关系和历史格局里的“牺牲者”。

《牺牲者 No.326》/ 艺术微喷 / 2019

A:您的作品总像在提出问题,或者发起讨论,您自己有答案吗?您对作品呈现的这种状态有什么看法?

Z:我没有答案,我也特别害怕自己陷入说教与给出判断和答案,因为那太容易了,几乎不需要过脑。提出问题是提出一种对可能性的思考。我更喜欢讲故事,就好比优秀的文学,故事写得朴素,不堆砌辞藻,不搞噱头。它们会抛给你一个问题,让你的身体去体会。所有的艺术都无法给出答案。

《三月里的风 No.02》/ 艺术微喷 / 2015

A:《1934》系列所呈现的元素与《三月里的风》和《寻找无双》两个系列有很多相类之处。请问他们是否存在某种潜在的联系?

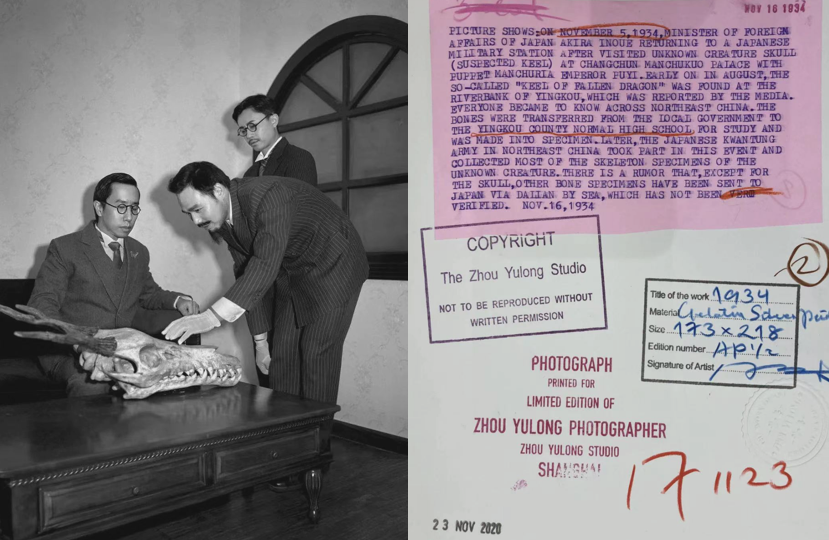

Z:《1934》是对之前作品的延续,不经意间他们就连在一起了。因为我小时候在东北长大嘛。我一直对女真、后金以及东北这片土地的历史有情结,包括后来的伪满时代。这组作品主要描述末帝出宫后,1932年在长春和日本人建立傀儡政权时期里的事。标题“1934”就是伪满政府的康德元年。这个时期和历史上诸多节点很接近,牵扯到外族入侵,皇权的结束,百家争鸣,军阀割据,里面有民族主义和国家主义的思考。之前拍龙骨,我本来也想做一个延续。模拟1930年代国际新闻图片的形式呈现,背面有文献记载,整体构成一个虚拟的历史照片。所以1934就成了一个特别的标的。

《寻找无双》/Pigment Print/2017

Z:我喜欢用年份来取名,很好玩。年份是符号,它代表了一个荒诞的和真假莫辨的历史时期,这个符号告诉我:“喔,那是康德元年,那个伪满政府,曾经有一个叫井上昭的日本的外交官和溥仪去看了这个龙骨。而在1934年,日本创办立的《盛京时报》曾有过关于营口坠龙事件的记载,这些作品模拟了这样一个故事,搅混了真实和虚假的成分,留下可供想象的那个部分。

《1934 No.01》/ Silver Gelatin Print / 2020

A:不仅是《1934》系列,您之前许多系列都倾向于使用年份为作品进行命名,有什么特殊原因么?

Z:是的,很多文学作品如此,比如博尔赫斯、W.G.赛巴尔德,他们的很多小说都在真历史、假历史、伪命题里创造新的故事。包括井上靖的《敦煌》讲莫高窟藏经洞的由来。据说藏经洞有一纸文献记载过这段故事,而作者恰从大谷光瑞处看过这件文献。关于赵行德这个人物以及莫高窟的藏经洞的形成,争议很大,作者所见文献也可能是伪造的,但这不重要,他们重新建立了某种伪正史。这是一件极为严肃而又浪漫的事。

A:你觉得这种文学表现手法或者您作品的这种“倾向”的意义是什么?

Z:我觉得是一种“补遗”。如此前我说的,神话传说更可信,因为它更纯粹,是有人类的温度的。历史小说毕竟是文学,历史是历史,小说是小说,它们都可能是假的,也可能是真的。而它们放在一起就有好玩儿的化学反应。我们所谓的正史,不也总是推翻重建嘛。

《大寺》系列作品

A:关于《大寺》与《小山》系列创作的缘起是什么?

Z:很久以前,有一次我在藏区,跟一个小喇嘛聊天,他说每个人的左右肩上都各有一盏酥油灯,每个人心中也都有一盏光,是万劫流转不灭的。我觉得很有意思。我相信人除了大脑和肉体之外,还有一层东西叫意识,或者叫灵魂,一种无法被测量的东西,就象心里那盏不灭的灯。我一直想用某种方式去表达这种感觉。

《大寺》系列作品

A:为何最终选择了这样的呈现方式?

Z:最早的想法是在夜晚用人的力量照亮一个巨大的风景,比如一座山,它既是可辨的巨大的风景,又是区别于阳光下的。平时我们所能分辨的风景都依仗太阳的能量,白天所见的山是太阳给的,那是光天化日、朗朗乾坤里的世界,而在暗夜里,我们能否用自身的光芒和风景产生关系呢?很多伟大的风景,其实都在不为人所知之处,在黑暗的角落,那里也许才是真相所在。就像《阴翳礼赞》所讲的那样,看上去是最肮脏,最被忽略之处,所藏之美。所以我当时想要用个体的人的方式,打亮一座山,这是最早的想法。其实它代表了我作为一个生命个体,去跟大自然产生一个关系。

《小山》系列作品

A:《小山》系列拍摄了美国公路上的废弃汽车,请问您为何为其命名“小山”?

Z:美国的经济体系和文化是靠公路发展起来的。美国的公路就像掌纹一样。路上大量废弃的汽车,它们曾经承载的职能,比如一家人的旅行、做生意、恋爱或凶杀案。这其中暗含了几个元素,包括经济体系,文化脉络,以及美国成立之后西方世界的政治结构,它们对今天的中国和世界都有深远的影响和意义。小山暗指了这些废弃的金属,人类工业科技的产物,像小山丘、小坟包一样被遗弃在那里,你甚至可以理解成当年苏特尔与旧金山的故事。

A:它们和《大寺》的关系是什么?为什么将这两组作品并置在一起?

Z:《大寺》和《小山》并置是最早的计划。我想完成两个完全不相干却能紧密联系的项目。《小山》是我对西方的文化与经济的认知。《大寺》则是东方的,它来自精神与信仰层面的讨论。这两组项目里的东西似乎都是被遗弃的,被破坏与重建的。不论物质的还是精神的,不论西方的还是东方的,都有某种传承,这个碰撞是有火花的。我用个体的行为把它们变成新风景,制造这种火花。这也是我对当下东西方世界的体会,或者说某些质疑。

A:怎样的的“质疑”,能具体谈谈吗?

Z:“质疑”是一个问题:我们的世界为什么会是现在这个样子,全球化的,东西方,精神与物质消亡与进化的结果是什么?落地一点说,我们今天中国人的信仰是什么?生活的根基是什么?为何而活?如何与世界交往?